Thème

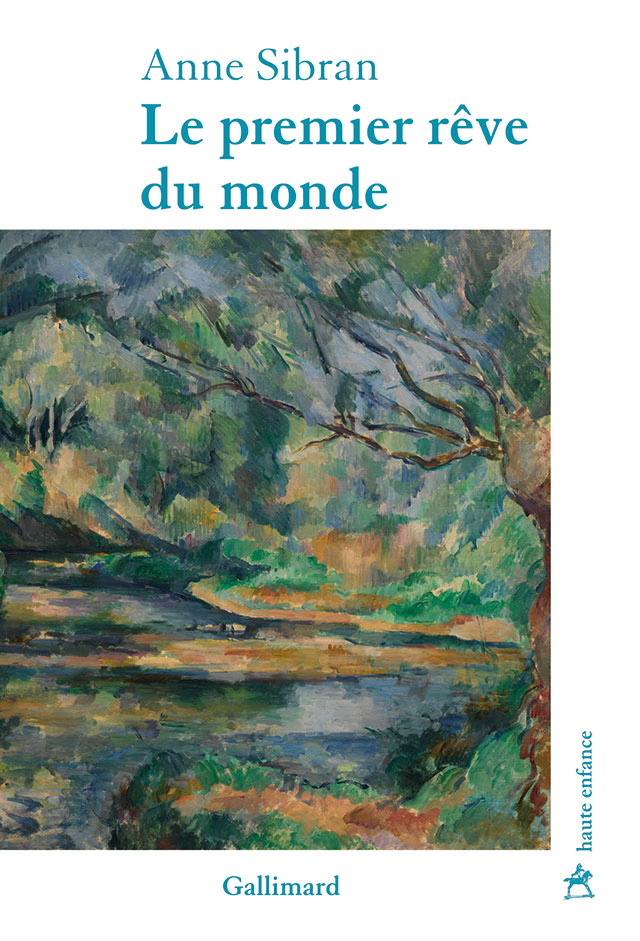

Une amitié insolite qui réunit un grand artiste, un homme de sciences et une Indienne aux pouvoirs chamaniques. De leur différence et de leur rêve naîtra un autre regard sur le monde.

Le chevalet à l’épaule, Cézanne sillonne la campagne provençale pour tenter de saisir la beauté première d’un monde qui n’est plus regardé. Mais ses yeux sont malades, il craint de perdre la vue.

Parti consulter à Paris, le vieux peintre rencontre un couple fascinant : Barthelemy Racine, ophtalmologue, est l’inventeur d’un procédé miraculeux qui rend la vue aux aveugles de naissance atteints de cataracte. Sa femme, Kitsidano est une Indienne d’Amérique. Guérisseuse et aveugle, elle perçoit ce que nul ne voit plus.

Au fil des consultations, une amitié bouleversante naîtra entre ces trois personnages, dont chacun détient un fragment de ce « grand regard » que Cézanne cherche tant à capter, ouvre au « premier rêve du monde »…

Comment est né le roman ?

« J’ai débuté ce roman il y a quinze ans et je l’ai arrêté, au moment où je m’apprêtais à écrire sur Cézanne. J’avais commencé à raconter la vie du médecin, mais le peintre m’intimidait. Je n’avais pas les mots pour « ça ».

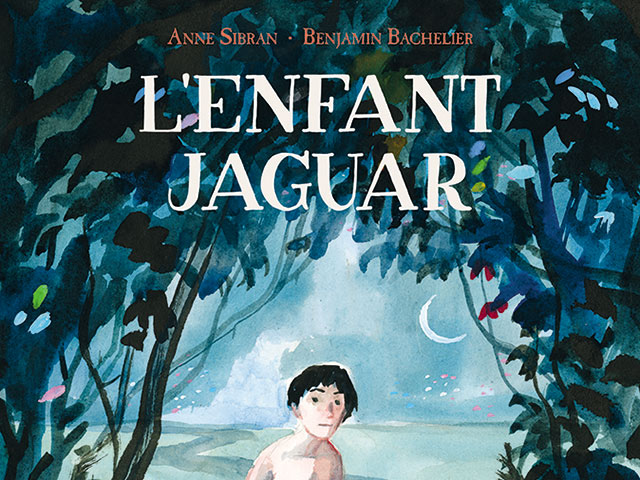

J’ai donc interrompu le livre et je suis partie habiter quelques années en Amérique du Sud où j’ai écrit le roman sur Potosi (Dans la montagne d’argent), puis l’Enfance d’un chaman.

Et c’est en Amazonie, au contact des peuples premiers, que j’ai eu la sensation d’entrer encore plus en affinité avec la peinture de Cézanne. J’ai compris, au milieu de la forêt, que les Sainte Victoire et tous les tableaux du peintre me bouleversaient parce qu’il n’y avait pas ce point de vue, cet endroit où l’on devine dans le tableau que le peintre se tient. L’homme disparaissait pour livrer passage au vivant. Il laissait tout venir, tout surgir en même temps : et les champs, et le ciel et la Montagne.

Pour dire les choses autrement, j’ai compris que Cézanne était un peintre animiste, qu’il se mettait dans un état où toutes les vies, (qu’il appelle des taches, des couleurs), pouvaient surgir en même temps sans ordre ni hiérarchie. J’ai compris surtout qu’il nous mettait dans ce même état, qu’il nous permettait d’expérimenter la même chose, ici, en France, à une période où justement on intimait aux peintres l’injonction de peindre sans le monde, de reconstituer la nature en atelier, selon des règles, loin du chant des oiseaux.

C’était précisément l’époque où la terre était mise en vente, hachée menue, où les peuples premiers étaient sacrifiés en Californie pour la ruée vers l’or, où les hommes disparaissaient dans le travail… le début de notre fin.

J’étais en Amazonie donc, à cette période, et je travaillais à un projet pour France Culture : « Le cercle sauvage ». Il s’agissait, -c’était un peu Don Quichottesque-, de faire exister un peuple nomade, invisible et non-encore contacté par l’homme blanc mais régulièrement assassiné par les pétroliers : les Taromenane. Depuis plusieurs mois, je faisais le tour de leur territoire (la zone -soit-disant- « intangible »), sans les déranger, et j’interrogeais tous ceux ou bien qui les avais entrevus, ou ceux parmi leur peuple qui pour une raison ou une autre étaient sortis du clan et se considéraient comme des morts vivants car ils « avaient perdu la forêt. »

Peu à peu, ce travail buvait mes forces. Devant la déforestation, la pollution (ruptures d’oléoducs qui font des marées noires dans la forêt ou dans les fleuves), les assassinats commandités par ceux qui voulaient exploiter la forêt… je me souviens m’être dit alors « je ne veux pas devenir un écrivain du désastre. »

J’ai quitté un temps le Yasuni et je suis partie habiter à Iquitos. J’ai débarqué dans un hôtel miteux au bord du fleuve Amazone. La femme qui tenait l’hôtel croyait que les français appartenaient tous à la même famille. Quand elle a entendu mon accent, elle m’a dit : « vous êtes française ? Tenez, il y a un de vos cousins qui a oublié ce livre. »

Le livre, c’était Une vie bouleversée d’Etty Ellysum.

C’est en lisant Une vie Bouleversée dans cet hôtel d’Iquitos que j’ai repensé à Cézanne, que j’ai eu envie de revenir sur le roman : la beauté que Cézanne espère rencontrer jour après jour, sa façon de capter le vivant allaient m’accompagner le temps d’un livre pour traverser ces temps bouleversés… et me permettre de repartir, ensuite, dans le fond des forêts.»

Extrait

« Barthelemy ne dit plus rien, qui tire sur sa pipe avec des yeux absents, tandis que Cézanne s’applique à réunir ses mots, levant devant lui ses vieilles mains.

Telles qu’il les tient ainsi face à face, elles semblent se contracter, se dilater, comme le maillage d’un cœur tout travaillé de vent.

-C’est que pour peindre mes tableaux, Monsieur Racine, il me faut aller loin, très loin… Ah seulement, si vous saviez…

Avant de commencer ma toile, poser la première touche, je dois d’abord trouver le fond, vous comprenez.

On peint toujours du plus profond vers la surface, comme la terre nous apprend, -il n’y a qu’à voir comment la graine s’enracine bien d’abord avant que de percer-.

Et ce fond du paysage que je veux mettre sur ma toile, cette sensation qui va l’habiter d’abord comme une conscience, un souvenir bleuté, est aussi le fond du monde. Je veux dire son origine, son premier rêve. Le monde dans sa virginité.

Alors, quand je suis dans cette sensation, qu’elle se traduit à moi, mes yeux, ils ont tout oublié. Ils sont devenus innocents, revenus comme au premier jour.

Vous comprenez ? Monsieur Racine, vous comprenez ?

Barthelemy hoche la tête. Ce qu’il vient d’entendre l’émeut si profondément, qu’il est incapable de prononcer un mot ou d’esquisser un geste.

Il se revoit étudiant, penché sur le microscope, émerveillé de cet ordonnancement miraculeux de liquides, de membranes, et comme il espérait qu’un instrument si sublime put trouver des musiciens à sa mesure, parce qu’alors -il ne se l’était pas dit comme ça à l’époque, mais c’est ce qu’il pense, maintenant- parce qu’alors on verrait surgir la beauté dans sa vérité brute, comme une bête sortie du fourré et qui se tourne vers nous et nous regarde. Une beauté vivante, cette beauté sauvage et silencieuse dont le monde a tellement besoin…

Voyant comme le médecin est devenu raide et mutique, Cézanne s’en veut. « J’aurais pas dû insister. Je l’ai tartiné le pauvre… »

Avant de s’en aller, il bat son briquet, rallume sa pipe, repart vers le fond bleuté du monde.

Tant d’efforts, quand il y pense, pour arriver jusques là. Tout ce travail, ces souffrances, ces méditations pour percer les couches du quotidien, revenir à ces brumes, ces irisations, à cette nudité première, avant les noms que l’homme met sur chaque chose qu’il regarde. Avant ses gestes pour tout s’approprier.

Oui, il faut tout cela pour disparaitre à force de présence, sans quoi rien ne peut advenir, et l’on se montre soi au lieu de naître avec le monde. Et l’on n’a rien vécu de vrai.

Dans ces échappées, il devient comme ces hommes, nus et farouches, la main trempée dans le sang, dans les fumées du sacrifice et de la transe, et qui faisaient surgir sur les parois des cavernes ces bêtes qui courent encore, n’en finissent pas de galoper.»